Nous avons pu remarquer, au fil de l'étude de nos documents, une réelle évolution des schémas et du vocabulaire dans l'apprentissage des élèves ; un vocabulaire plus adapté à l'âge des mineurs, des schémas plus précis, ...

Par la suite, nous nous intéresserons à la vie des mineurs en analysant des questions que ceux-ci peuvent potentiellement se poser au sujet de la sexualité.

Les deux encyclopédies sont constituées d'un texte narratif, où une histoire est racontée, associé à une multitude d'images colorées et de nombreux schémas descriptifs. Nous allons pouvoir observer une évolution de ces schémas, mais également du vocabulaire employé dans ces ouvrages.

Tout d'abord, nous pouvons noter une évolution des traits des personnages, plus appropriés à l'âge des mineurs parcourant cette encyclopédie. En effet, l'utilisation d'enfants du même âge que les jeunes lecteurs dans ces livres facilite l'approche du sujet pour ceux-ci.

De plus, l'évolution est plus caractérisée au niveau des schémas. En effet, pour L'ENCYCLO de la vie sexuelle 4-6 ANS, nous pouvons uniquement observer une illustration de face des parties génitales de deux enfants, à la page 9. Nous pouvons aussi étudier les pages 26 et 27 où nous voyons deux bébés, garçon et fille, devenant un homme et une femme. La morphologie des deux personnages de sexe opposé est bien distincte. L’homme a des épaules plus larges, une pilosité plus développée et dispose de testicules et d’un pénis, alors que la femme a un bassin plus large, des seins ainsi qu’un vagin. Le passage du stade de bébé à l’âge adulte est brusque, il n’y a pas encore de transition entre ces deux stades.

Au contraire, dans l'Encyclopédie de la vie sexuelles 7 ANS 9 ANS, les premières coupes des appareils génitaux, avec une identification précise des différents éléments primaires des appareils reproducteurs, c'est-à-dire la vessie, les testicules et la verge pour l'homme, ainsi que l'utérus, les trompes, les ovaires et le vagin pour la femme (pages 12 et 14). S'en suivent deux autres schémas illustrés représentant ces mêmes organes, mais cette fois en coupe de profil, auxquels de nouveaux mots on étés ajoutés, soit : apparition de l'intestin pour l'homme et pour la femme (Confer : pages 13 et 15 [voir page Internet "Evolution"]). De plus, nous pouvons trouver la transition manquante entre l’enfant et l’adulte aux pages 20 et 21. Nous voyons ici deux adolescents nus commençant à hériter de leurs attributs physiques. Le fait de rajouter ce stade de la vie illustre une certaine évolution vers l’approfondissement et la précision des explications, car on étudie maintenant une classe d’âge supplémentaire.

Ensuite, le passage d'une vue extérieure du corps humain, à une vue intérieures en coupes, peut être mis en relation avec l'évocation du microscope dans l'encyclopédie destinée aux 7-9 ans (Confer : I) Comment le côté humain est-il délaissé au profit du côté scientifique ? / 1. Une notion d’amour dans la sexualité : "Le microscope, l'outil des scientifiques"). En effet, le fait que les jeunes protagonistes utilisent cet outil montre bien que l'on passe d'une certaine « approximation » sur les appareils génitaux à une précision de l'ensemble du mécanisme, grâce à ses coupes.

Par la suite, les auteurs ont utilisés des animaux comme exemples, dans l'encyclopédie destinée aux touts petits. En effet, observons les illustrations des pages 14 et 15 de l'encyclopédie 4-6 ans et les pages 22 et 23 de l'encyclopédie 7-9 ans. Nous pouvons voir un dessin représentatif dans la première : le ventre d'une chatte, d'une souris, d'un dinosaure et d'une poule sont dessinés, car toutes trois sont pleines. Les petits de ces mammifères sont représentés dans le ventre, en taille réduite, mais de la même forme et de la même couleur que leur mère. On peut donc en déduire que le sujet du développement et de la morphologie du nouvel être n'est pas abordé à cet âge (à noter que ces schématisations de gestations, humaines ou animales, sont les uniques « visions » intérieure du corps humain).

En outre, dans la seconde encyclopédie, on note l’apparition d’un nouveau terme à la page 21, l’ovule fécondé est devenu un « œuf » qui se nichera dans l’utérus avant de devenir un embryon. Celui-ci se développera et deviendra ce qui est illustré aux pages 22 et 23, un enfant dans le ventre de sa mère. Cette nouvelle illustration est évidemment beaucoup plus réaliste, car nous pouvons distinguer le placenta, le cordon ombilical et une forme plutôt précise de l'utérus dans lequel est présent le fœtus, dans la position qu'il prend dans le ventre. L'enfant est dessiné la tête en bas sur les deux dernières représentations, qui est la position que celui-ci durant le sixième mois de la grossesse, et ce jusqu'à l'accouchement. La représentation de la division cellulaire, qui permet la formation du fœtus, est faite à la page 20, d'où une description beaucoup plus précise, détaillé du développement de l'enfant à partir de la fécondation jusqu'à l'accouchement.

De plus, nous pouvons observer à la page 24 de l'encyclopédie des 7-9 ans, une véritable échographie d'un enfant, introduite dans l'illustration. L'échographie permet de vérifier le statut de l'enfant dans le ventre de sa mère, mais elle permet également de connaître le sexe de celui-ci avant sa naissance.

Une autre progression se fait au niveau des choses que l'on montre aux enfants, au sujet de la sexualité. Il s'agit de la vision de l'accouchement. En effet, dans l'encyclopédie destinée aux 4-6 ans, nous ne voyons pas la mise au monde d'un enfant mais il est dit page 23 que les animaux se cachent comme Camomille, la chatte de la famille, afin d'être tranquilles pour que les petits sortent du ventre de leur mère. Par conséquent, nous ne pouvons voir un réel accouchement, et le sujet de l'accouchement des Hommes n'est pas abordé.

En outre, dans l'encyclopédie des 7-9 ans, nous pouvons clairement constater une vision de l'accouchement d'une femme, à la page 28. Effectivement, cet événement est illustré en trois parties : une vue de face du moment ou le nouveau-né commence à sortir de l'utérus de la mère, une vue de profil sur laquelle on distingue l'enfant complètement sorti, avec le cordon ombilical rattaché au ventre de sa mère ; et la dernière vue met en scène celle-ci se reposant avec son enfant sur le ventre, car l'accouchement est un moment difficile et fatiguant pour la femme.

À la page 11 de l'encyclopédie des 4-6 ans, nous pouvons observer l'illustration d'un couple dans un lit, desquels les parties génitales sont cachées ; contrairement à la pénétration que nous pouvons voir à la page 16 de l'encyclopédie 7-9 ans. Le côté pratique de la sexualité est donc encore dissimulé aux enfants en bas âge contrairement aux enfants de 7-9 ans.

Comme nous avons pu le constater dans la première partie, la notion de « contraception » n'est pas abordée chez les 4-6 ans, or on commence nettement à en parler dans la catégorie des 7-9 ans, avec une approche des contraceptifs les plus répandus et les plus connus : le préservatif masculin et la pilule. Néanmoins, pour les introduire, on leur a donné une forme dessinée, imagée et affectueuse. Ensuite, une évolution des termes utilisés couramment est à observer. En effet, le terme « pipi » est employé chez les touts petits (4-6 ans), alors que le terme correspondant utilisé chez les 7-9 ans sera « urine », énoncé pour la première fois page 12, bien que le mot « pipi » soit encore utilisé à cet âge.

D'autres mots plus familiers comme « couilles » sont également cités dans cette même tranche d'âge, ce qui permet à l'enfant de se sentir plus en confiance, car c'est un mot que l'on emploie à cet âge et qui pourra faire rire l'enfant à sa lecture, ce qui lui donnera d'autant plus envie de s'intéresser à ce support.

Dans l'encyclopédie de la vie sexuelle 4-6 ans, nous avons pu remarquer l'omission du terme « sperme » page 11, car il est seulement notifié : « l'homme fabrique un liquide dans lequel se trouvent des cellules appelées "spermatozoïdes" ».

Le passage de 6 à 7 ans s’accompagne d’une arrivée de nouveau vocabulaire. Les illustrations enfantines font place à des schémas plus explicatifs ainsi qu’à une toute première photographie très réaliste.

Plus tard, vers l’âge de 13 et 14 ans, l’enfant devenu adolescent rentre au collège en classe de 4ème. C’est à ce moment là qu’il pourra utiliser des supports différents qui lui apporteront les connaissances sur la sexualité. Observons les différences entre les manuels scolaires et extrascolaires, puis comparons les aux deux encyclopédies.

Nous pouvons déjà noter que le manuel scolaire Hachette ne comporte plus de narration. C’est un ouvrage regroupant des connaissances scientifiques ainsi que des exercices. Cette disparition de l’histoire peut introduire l’évolution entre des élèves de primaire et des collégiens.

Nous pouvons premièrement noter que les dessins se sont éclipsés au profit des schématisations scientifiques. Les photographies et les coupes anatomiques font légion dans ce manuel. Observons les appareils reproducteurs masculins et féminins des pages 133 et 135. La femme est à la fois vue de face et de profil. Le schéma s’apparente bien à celui présent dans l’encyclopédie des 7-9 ans, la façon de le représenter est la même. Seuls le vocabulaire et les détails ont changé, nous pouvons noter l’apparition de plusieurs termes tels que le clitoris, les lèvres, l’orifice urinaire et le col de l’utérus. Notons que, pour les détails, les franges situées à l’extrémité trompes de Fallope prennent leur aspect digitiforme (c’est-à-dire sous forme tentaculaire) contrairement aux « dents de scie » de l’encyclopédie. Ensuite, la taille de l’utérus sera réduite, ses proportions seront plus réalistes, il ne prendra pas autant de place dans le ventre de la mère. L’anus et le rectum seront toujours présents mais un peu plus effacés, pour mettre en évidence l’appareil reproducteur féminin.

De même, l’homme est lui aussi représenté de face et de profil. À l’instar de la femme, le schéma utilisé dans l’encyclopédie semble proche de celui du manuel. On note cette fois l’émergence de : l’urètre, l’uretère, la prostate, le canal déférent, le gland, la vésicule séminale, le scrotum, le canal urinaire et génital (que l'on peut appeler aussi canal éjaculateur), et le pénis. Au niveau des détails, nous pouvons voir l’apparition de quatre nouveaux composants de l’appareil génital masculin. Le pénis a été décomposé en deux corps, le corps caverneux et spongieux (ils n’ont cependant pas été légendés), le canal déférent est relié aux testicules par l’épididyme (non légendé lui aussi), le scrotum et la vésicule séminale ont été rajoutés sur l’illustration. Ces ajouts d’éléments illustrent bien la précision qu’est en train de prendre le thème de la sexualité, ainsi que son élargissement, mis en place par le développement massif du lexique. De plus, le réalisme des illustrations du manuel est amplement renforcé par l’instauration de représentations tridimensionnelles des organes sexuels aux pages 160 et 161. Elles permettent de mieux visualiser la position des différents composants des organes sexuels dans le corps humain.

Ensuite, étudions une schématisation de la pénétration à la page 144 (Confer : I) Comment le côté humain est-il délaissé au profit du côté scientifique ? / 1. Une notion d’amour dans la sexualité : "Schématisation de la pénétration"). Comparé à l’acte sexuel qui est représenté seulement une vue du vagin et du pénis ainsi qu’au dessin de la fécondation chez les 7-9 ans, le manuel scolaire nous propose ici la vision simultanée de ces deux phénomènes. Ces schémas semblent une fois encore assez similaires, mais ce sont une nouvelle fois l’ajout de vocabulaire et les détails qui vont les différencier. L’utérus est décomposé en trois partie : la cavité utérine qui est l’intérieur de l’utérus, le muscle utérin qui est l’extérieur et la muqueuse utérine qui recouvre ses parois intérieures. Il est parcouru pendant l’émission de sperme, par les gamètes mâles, dont on peut distinguer la tête et le flagelle.

Enfin, à propos de la contraception, nous pouvons encore remarquer une précision et un élargissement des informations. La photographie page 159 (Confer : I) Comment le côté humain est-il délaissé au profit du côté scientifique ? / 2. Le côté humain représenté par l'amour et le comique, même au sujet de la contraception : "Un amas de contraceptifs") illustre bien cette généralisation, car nous voyons cette fois-ci un amas de différentes méthodes de contraception, tels les implants contraceptifs libérant des spermicides, les diaphragmes se plaçant sur le col de l’utérus et empêchant l’entrée des spermatozoïdes, les stérilets nuisant à la nidation, les pilules inhibant la création d’ovule par les ovaires ou encore les préservatifs stoppant l’émission de sperme. Tous ont un rôle bien défini, et ce rôle est clairement expliqué, ce qui défini alors la concision.

Durant la 4ème, l’arrivée de nouveau vocabulaire est ce qui semble être le plus important changement par rapport à l’encyclopédie des 7-9 ans. On note aussi l’apparition de détails dans les schémas, ce qui leur permet de rendre une visualisation claire des principaux composants des appareils reproducteurs masculins et féminins.

Comme nous l’avions vu précédemment, il existe à cet âge là un autre moyen d’éducation à la sexualité. Titeuf nous montre un autre aspect de l’apprentissage en proposant un enseignement simple et amusant. Cela peut être observé en regardant les pages 34 et 35. En complément des informations textuelles, on peut noter la présence d’un dessin représentant un cours d’éducation sexuel dans l’école de Titeuf. Les organes génitaux, masculins et féminins, sont illustrés sur un tableau. Il est assez clair et précis bien qu’il ne s’agisse que d’une image ayant pour but d’accompagner le texte. La précision est caractérisée par l’ajout du mot épididyme chez l’homme et du mot vulve pour la femme. Néanmoins, beaucoup de vocabulaire a disparu dans ce schéma, mais comme nous l’avons déjà dit, il ne s’agit que d’un document complémentaire. De plus, la scène prête à sourire, car la naïveté de la bande de Titeuf les pousse à croire que la représentation agrandie du pénis est en fait la taille réelle d’un sexe adulte. Leur soulagement en apprenant qu’il a été grossi plusieurs fois illustre bien le comique de la scène. Ultérieurement, on note toujours la présence des mots « zizi » et « pipi » à la page 35. Le fait d’utiliser encore ces mots peut révéler une volonté de simplicité, d’être compréhensible par tous. Cette image fait partie des atouts de Zep pour éduquer de manière ludique.

Ensuite, on peut noter qu’à la page 14, Titeuf applique les méthodes les plus connues de la drague. Le dernier commandement consiste à… « Ne pô oublier les préservatifs ». Cette situation est amusante, puisque Titeuf se sert des préservatifs comme ballons (il les avait déjà utilisé précédemment en guise de bombes à eau). Ici, encore une fois, au lieu de s’en servir correctement, Titeuf les assemble pour fabriquer un animal de baudruche, comme le font les clowns (à noter que les clowns sont généralement associés à l’amusement et au comique).

Toute la volonté à la fois comique et éducatrice de Zep est illustrée en une double page. Elle permet une sorte de résumé simultané de plusieurs processus biologiques. Comme nous l’avions annoncé précédemment, les informations textuelles d’Hélène Bruller associées aux dessins de Titeuf permettent un apprentissage ludique et néanmoins très complet, car nous allons démontrer que des éléments réalistes sont présents même derrière certains détails qui pourraient uniquement paraître drôles et inutiles.

Cette image illustre bien le parcours des spermatozoïdes depuis le corps masculin jusqu’à l’ovule. Le chemin emprunté débute dans les testicules pour ensuite passer dans l’urètre et s’achève avec la traversée du corps féminin (vagin, utérus, trompe de Fallope). Etudions en détail les éléments à la fois amusants et essentiels.

Commençons par le testicule. Il est appelé le « spermato home », littéralement « La maison des spermatozoïdes ». Ce qui est écrit sur l’écriteau est juste, car les testicules sont les lieux de fabrication et de stockage des gamètes mâles. La capacité de stockage peut être perçue par plusieurs détails. Le fait que les spermatozoïdes soient tous serrés et entassés marque leur nombre élevé. La réplique « Poussez pô ! » peut être qualifiée comme un réflexe provoqué lorsqu’une foule compacte s’empresse de traverser un point de passage. De plus, ceux qui sont écrasés contre la paroi (visibles avec leurs gros yeux et leurs dents serrées) ainsi que ceux recevant un flagelle dans l’œil (coup douloureux symbolisé par une petite étoile rouge) caractérisent bien cet amoncellement. Aussi, la réaction de dégoût de Nadia en disant que « Vous avez tout ce monde dans le slip ?! Bwaaark ! » confirme que les testicules sont remplis de gamètes mâles.

Ensuite, nous pouvons observer l’urètre. Ici, ni le pénis, ni le canal déférent n’ont été représentés. On peut plutôt dire que le tube éjaculateur est mêlé à l’urètre. Néanmoins, on aperçoit quand même sa principale fonction, celle d’expulser les spermatozoïdes, donc le sperme, à l’intérieur du vagin. On peut remarquer aussi qu’elle est dessinée de façon simpliste, mais proche de la réalité, car la spirale qui normalement est située avant la vésicule séminale est bien présente sur cette planche de bande dessinée.

Dans l’urètre, on peut voir qu’un effet de flou a été appliqué sur l’un des spermatozoïdes. Ce flou caractérise un effet de vitesse, et donc matérialise la puissance de l’éjaculation. Un autre spermatozoïde dit aux autre « On dépasse pô ! ». Cette bulle illustre bien le titre du document qui est « la course à l’ovule ». Les gamètes mâles sont un peu comme des concurrents qui cherchent à doubler les autres pour atteindre la pôle position et ainsi remporter le trophée : l’ovule. Et vers la fin du tunnel, un spermatozoïde demande à ses semblables si « C’est encore loin ? ». Pour les gamètes mâles, la traversée est une chose très éprouvante et très longue, donc oui, l’ovule est encore loin, car il faut traverser tout le complexe génital féminin. Enfin, juste à la sortie de la verge, l’un d’eux tente de retourner dans l’autre sens, mais on lui signale clairement que « Non. On ne revient pas en arrière ! ». Cela montre bien que l’avancée des spermatozoïdes ne s’effectue que dans un sens unique : celui en direction des trompes de Fallope.

Une fois arrivés à l’autre bout du canal, ils croisent un panneau annonçant l’entrée dans le corps de la femme. Ce panneau, à finitions raffinées, des décors étoilés et peint dans une couleur rose attirante caractérise l’attraction naturelle des spermatozoïdes vers l’ovule (que l’on peut mettre en parallèle avec le « Waoow » et le sifflement séducteur, qui sont des marques d’admiration). Sinon, en terme de course, le franchissement de cette pancarte signifie le franchissement de point de contrôle important, et d’un point de vue biologique le passage des spermatozoïdes des testicules jusqu’aux voies génitales féminines constitue une étape immanquable. On leur souhaite la « Bienvenue », car sans eux l’ovule ne pourra être fécondé et la conception n’aura pas lieu.

Arrivés dans le complexe féminin (qui a été dessiné de façon simple, à la manière de l’organe génital masculin), les petits spermatozoïdes sont livrés à eux-mêmes. Certains disent que « C’est grand… Mais c’est sombre ». Le côté grand a déjà été analysé avec le gamète s’interrogeant sur la distance restante, et le côté sombre pourrait symboliser l’hostilité de l’appareil génital féminin, le pH du vagin étant très toxique et acide pour eux. Un peu plus loin, l’un des spermatozoïdes tente une manœuvre : « Je cherche un raccourci » (le raccourci peut aussi se rapprocher de l’idée de course, car il tente d’arriver premier par n’importe quel moyen). Le fait qu’il se cogne contre la paroi utérine sans pouvoir passer montre bien qu’il n’y a qu’un seul et unique chemin pour atteindre l’ovule, et ce sont les trompes.

Pour clore le périple des spermatozoïdes, les plus résistants et les plus chanceux sont parvenus à atteindre l’ovule. L’un d’eux hurle aux autres avec joie « Elle est là !! ». Cette parole pour alerter les autres pour faire venir les autres dans sa direction pourrait mettre en valeur l’idée que certains spermatozoïdes se dirigent vers la mauvaise trompe. En effet, il faut traverser sur celle où l’ovule a été produit par l’ovaire. De plus, on peut remarquer que le dimorphisme des cellules sexuelles est bien présent grâce à la bulle « Un sacré morceau ! ». On voit bien que sur le dessin, l’ovule n’est pas de la même couleur que les gamètes mâles et qu’il est bien plus gros. Pour finir, Le fait qu’« On reste poli ! » caractérise le fait que le vainqueur de cette course sera celui désigné par la cellule féminine, et que donc qu’il lui doit le « respect ».

L’ultime élément burlesque de cette page est la « carte » de l’acte sexuel, accompagnée de l’échelle au 1/100 000 000ème. Le contour du pénis en pointillé se rapproche d’un passage souterrain sur un tracé de course. Le cercle rouge typique des cartes touristiques, comme si les spermatozoïdes devait s’y référer pour trouver leur chemin. On parlerait plutôt alors de course d’orientation à l’ovule.

Toutes ces juxtapositions de textes à visée didactique et de dessins à caractère humoristique permettent au lecteur d’apprendre en s’amusant, sans toutefois être noyé sous une pluie d’informations. Cette association bien pensée rend l’éducation ludique, captivante et facile.

Toujours au collège, les adolescents qui commencent peut-être à avoir une vie sexuelle active peuvent consulter certains ouvrages de questions/réponses ou des dictionnaires de la vie. C’est exactement ce que nous allons observer dans DICO ADO les mots de la vie.

En prenant déjà les pages 238 et 239, on peut remarquer que les dessins autrefois utilisés dans les encyclopédies pour jeune ont laissé place à de vrais contraceptifs photographiés, un peu comme dans le manuel scolaire de 4ème. On a la vision d’un préservatif avant le déroulage ainsi que de plaquettes de pilules. Bien sûr, on ne montre que deux contraceptifs, mais il s’agit d’un ouvrage extrascolaire ne se focalisant pas que sur la sexualité, on peut donc prendre l’apparition de ces photographies comme un pas vers l’évolution (à noter que cet ouvrage est destiné aux 10-15 ans, donc à un public qui peut ne pas être rentré en classe de 4ème).

Ensuite, aux pages 241 et 242, nous revoyons une nouvelle fois des illustrations des sexes masculins et féminins. Le schéma du sexe masculin semble indifférent de ceux que nous avions rencontré jusqu’à présent, à part pour l’ajout de terme « prépuce » (partie de la peau rétractile recouvrant le gland, permettant sa protection). Le sexe féminin, quant à lui, est représenté dans l’espace et non dans le corps de la femme. On ne voit plus que l’appareil génital et ses composants, qui peut révéler une volonté d’être de plus en plus précis dans l’explication du complexe génital de la femme.

Enfin, à la page 243, nous pouvons remarquer la présence d’un autre schéma montrant un spermatozoïde sur le point de féconder un ovule. Le gamète femelle n’est pas légendé, et le spermatozoïde est décomposé en trois éléments : la tête, la gaine cytoplasmique (pièce intermédiaire) et le flagelle. Le dimorphisme entre les deux cellules est très bien illustré, car nous ne pouvons voir qu’une toute petite partie de l’ovule, alors que le gamète mâle est visible entièrement.

Cet œuvre ne faisant pas partie du programme scolaire du collège permet de s’ouvrir à d’autres sujets propres à la sexualité. Ceci symbolise l’élargissement des connaissances, tandis que la définition et les explications pointues sur les principaux points permet d’acquérir plus de précision.

Nous allons maintenant nous intéresser aux livres de niveau Lycée. Une évolution distinguée se fait entre l'année de première ES et celle de Terminale S.

Tout d'abord, étudions les pages 100-101 du livre de 1ère ES : Des schémas des appareils reproducteurs féminin puis masculin nous y sont présentés, en vue extérieure, puis agrandie et détaillée, et finalement une vue localisée du vagin et des testicules nous est proposée. Ces schémas très colorés paraissent certes moins réalistes que ceux présents, avec un effet en trois dimensions, dans le livre de 4ème précédemment étudié, mais ceux-ci sont légendés de façon conséquente. Au sujet des schémas concernant l'homme, les tubes séminifères sont ajoutés à la vue localisée, afin de visualiser leur position et leur circuit dans les testicules.

La colonne vertébrale, le rectum et l'anus sont visibles sur la vue agrandie, car il y a une réelle volonté de ne pas se limiter qu'aux organes reproducteurs, mais également à se qui les entoure. De plus, une palettes de couleurs caractérisant les différents organes de ce groupement est mise en avant, ce qui permet leur visualisation claire et précise, mais surtout du chemin parcourut par le sperme tout le long du canal déférent et de l'urètre, représentés ici en marron.

Chez la femme, la colonne vertébrale et les os du bassin sont ajoutés, mais également le rectum et l'anus. Là aussi, il y a une nette volonté de clarté et de précis à travers les couleurs employées. Comme pour l'homme, on ne se limite plus au vagin, aux ovaires et aux trompes, mais le champ de vision s'étend aux éléments cités au dessus, au clitoris, aux lèvres, à l'orifice urinaire et à l'anus, donc à tout le périmètre du bassin.

Ensuite, parcourons la page 108 de ce même ouvrage. Celle-ci concerne les spermatozoïdes, « de minuscules cellules très spécialisées ». Deux images sont commentées, tirées de visions microscopiques (x1000 et x800) de ces individus.

Le premier schéma du spermatozoïde donne les mesures d'un d'entre eux : la tête comportant le noyau, mesurant 4 à 5 μm, de même que la pièce intermédiaire, et enfin le flagelle d'environ 45 μm.

Le second schéma, quant à lui, propose une vue très détaillée d'un spermatozoïde. Il est constitué de sept parties : la tête, la partie intermédiaire, le flagelle et le noyau, comme nous avons pu le voir juste avant ; mais aussi la membrane plasmique, et surtout les parties qui n'étaient pas présentes auparavant, soient l'acrosome (élément situé dans la tête, qui contient des enzymes permettant au gamète de pénétrer dans l'ovule) et les mitochondries (situées dans la partie intermédiaire, elles fournissent l'énergie nécessaire pour produire les mouvements en coup de fouet du flagelle). Comme il l'est précisé dans ce document, un spermatozoïde ne contient que les organites cytoplasmiques indispensables à sa fonction, c'est-à-dire transférer l'information génétique mâle à l'intérieur du gamète femelle.

Enfin, quatre méthodes contraceptives sont présentées en page 125, avec leur photographie respective. Deux comportent en plus un schéma illustrant leur lieu d'application dans les voies génitales de la femme, et ainsi ils expliquant leur mode d'action. En comparaison avec le livre de 4ème, un plus grand nombre de méthodes contraceptives sont illustrées et expliquées. Dans chacun des cas, la composition du contraceptif est donnée, suivie de leur efficacité et enfin un commentaire divers comme le potentiel difficulté à mettre un préservatif masculin ou bien que le stérilet peut être mal supporté par les femmes.

Après l'étude des documents du livre de 1ère ES, nous allons aborder le livre de Terminale S, afin de distinguer les changements apportés, dus à la vulgarisation. En classe de terminale S, le changement considérable en comparaison à la classe de 4ème, est le passage à une étude intégralement basée sur le génotype et le phénotype, ainsi que sur les hormones ou autres régulateurs de la fonction reproductrice, de la sexualité, en passant bien évidemment sur l'important sujet de la contraception.

Tout d'abord, débutons par un des premiers documents de cette grande partie sur la procréation. Il s'agit d'une double photographie des appareils sexuels d'une souris femelle et d'une souris mâle, visibles à la suite d'une dissection. On distingue nettement la différence morphologique des deux appareils. D'ailleurs, un schéma accompagne chacune des photos. Ceux-ci remontrent la localisation des organes reproducteurs chez les deux individus. Ces organes sont les mêmes que chez les êtres humains, avec l'ajout du terme « corne utérine » chez la souris femelle. Il s'agit de points où l'utérus et les trompes de Fallope se rejoignent. On note aussi l’ajout du terme « oviducte » (c’est un conduit par lequel les œufs passent de l’ovaire hors du corps de l’animal) chez les ovipares.

Par la suite, la classe de Terminale S se concentrera sur les organes sexuels, comme aux autres niveaux d'étude, mais au stade embryonnaire de l'individu. Par exemple, prenons le livre Belin de Terminale S à la page 138. Nous pouvons y observer un schéma du « développement des voies génitales mâles et femelles chez l'embryon ». En effet, les gonades (on ne sait pas encore s'il s'agit de testicules ou d'ovaires) sont tout d'abord indifférenciées, l'embryon comporte le Canal de Wolf et le Canal de Müller. Le premier fera partie des futures voies génitales de l'homme et le second celles de la femme. C'est ce qu'on appelle la différentiation sexuelle. On peut noter l'apparition d'un nouveau terme, « cloaque » (c’est un organe en forme de canal, qui chez les oiseaux, permet d'évacuer les urines et les déjections appelées fèces ainsi que la reproduction ; chez les humains, on parle de cloaque lorsque le sexe de l'embryon en développement n'a pas encore été défini). La différentiation sexuelle est également représentée à la page 144 du même ouvrage, dans la partie « Synthèse ». On peut y apprendre que la différentiation s'effectue au bout de la 5ème ou 6ème semaine de gestation, sur les 39 qu'elle comporte. En effet, chez les hommes, la différentiation des tubes séminifères et des cellules de Sertoli s'effectue au bout de la 5/6ème semaine, et la régression des canaux de Müller ainsi que la sécrétion de testostérone se font au niveau de la 8ème semaine de gestation. Il y a ensuite une maturation des cellules germinales. Chez la femme, la régression des canaux de Wolf est achevée autour de la 9ème semaine, et la disparition de ceux-ci se fait à la dixième semaine. [Explications tirées d'un schéma de « La Recherche » - Livre Terminale S Belin]

Venons en ensuite à la page 140 de ce livre Belin, avec la double illustration des « caractères sexuels primaires de l'homme et de la femme ». Il s'agit schémas possédant pour chaque organe une partie coupée verticalement, d'où une vue intérieure, et l'autre partie intégrale, vue de l'extérieure. Ces schémas aux couleurs étendues admet deux nouveaux mots de vocabulaire spécifique, qui sont « myomètre » et « endomètre », respectivement un muscle et une muqueuse.

Prenons désormais le schéma de la page 147. Il traite de la sexualité au niveau des gènes et du phénotype. C'est la première fois depuis le début de l'apprentissage. Les notions d'hormones sont ajoutées : la Testostérone et l'AMH (Anti-Mullerian Hormon, intervenant dans la différentiation du sexe chez l'embryon) ainsi que les protéines produites lors de la traduction et de la transcription du gène SRY (Sex-determining Region of Y chromosome, soit le gène responsable du sexe d’un individu). Nous pouvons observer du côté mâle comme femelle, une partie de caryotype de chaque sexe. Les canaux précédemment cités conservent la même couleur de schématisation, soit rouge pour le canal de Müller et violet pour le canal de Wolf. La présentation est faite sous forme de « frise », avec une décomposition du sexe sur trois niveaux : génétique, gonadique et phénotypique.

Nous pouvons voir trois schémas, à la page 152. Il s'agit d'une coupe transversale de tube séminifère d'un homme adulte, d'une vue en coupe d'un testicule, et d'un schéma d'une portion de tube séminifère. De nouveaux termes apparaissent, qui n'étaient pas mêmes présents au niveau de 1ère ES : il s'agit de « rete testis », l'« albuginée » ainsi que la « tunique séreuse » et les « cloisons » séparant les tubes séminifères. Il s'agit d'éléments faisant partie des testicules. Au sujet du tube séminifère, nous pouvons noter la présence nouvelle du mot « spermatogonie » (cellules germinales diploïdes), « spermatides », « spermatocytes » et « capillaire sanguin ».

Une autre coupe transversale nous est donnée, à la page 172. Il s'agit d'une coupe de l'utérus et de sa paroi. Cette coupe colorée apporte des précisions sur la paroi utérine, décomposée en « endomètre » « myomètre » et « adventice ». Ce schéma comporte également un zoom sur une petite portion de la paroi utérine, qui admet la « glande endométriale », l' « endomètre » et des « vaisseaux sanguins ». Il y a une référence aux règles féminines, sujet peu abordé dans les documents que l'on a pu étudier. Des notions sont ajoutées, on nous apprend que « l'endomètre se détruit en lambeaux », on dit qu'il se desquame. Il s'agit de la menstruation (premier jour d'un nouveau cycle).

Nous avons donc pu observer cette progression dans les précisions des explications, et même dans la quantité d'informations fournies sur les différents points. La vulgarisation s'efface peu à peu au fil des ans et des classes.

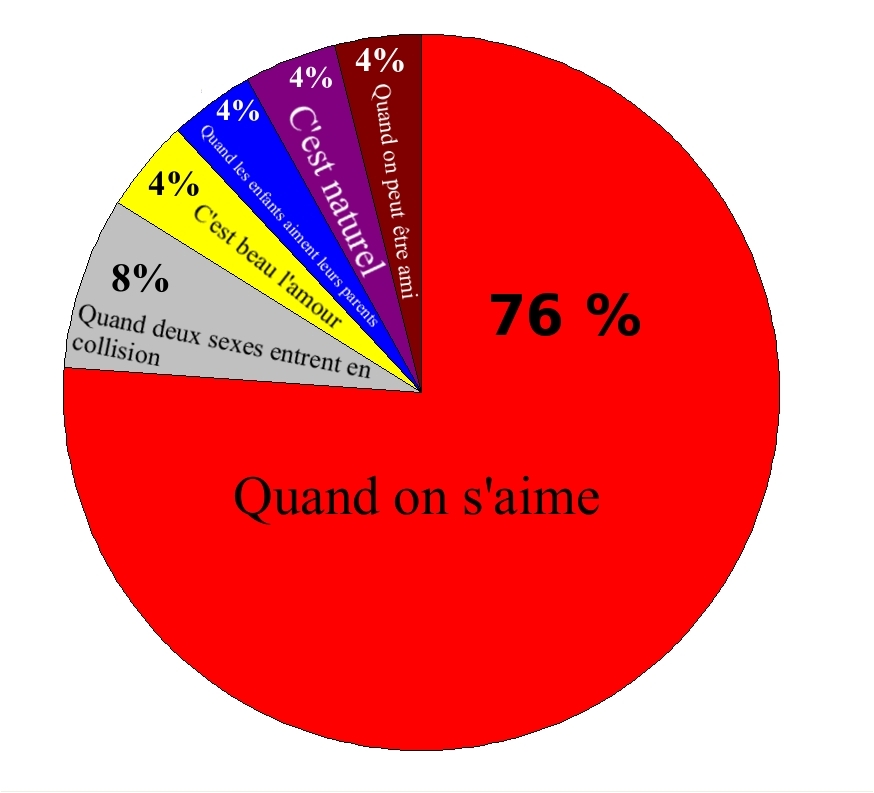

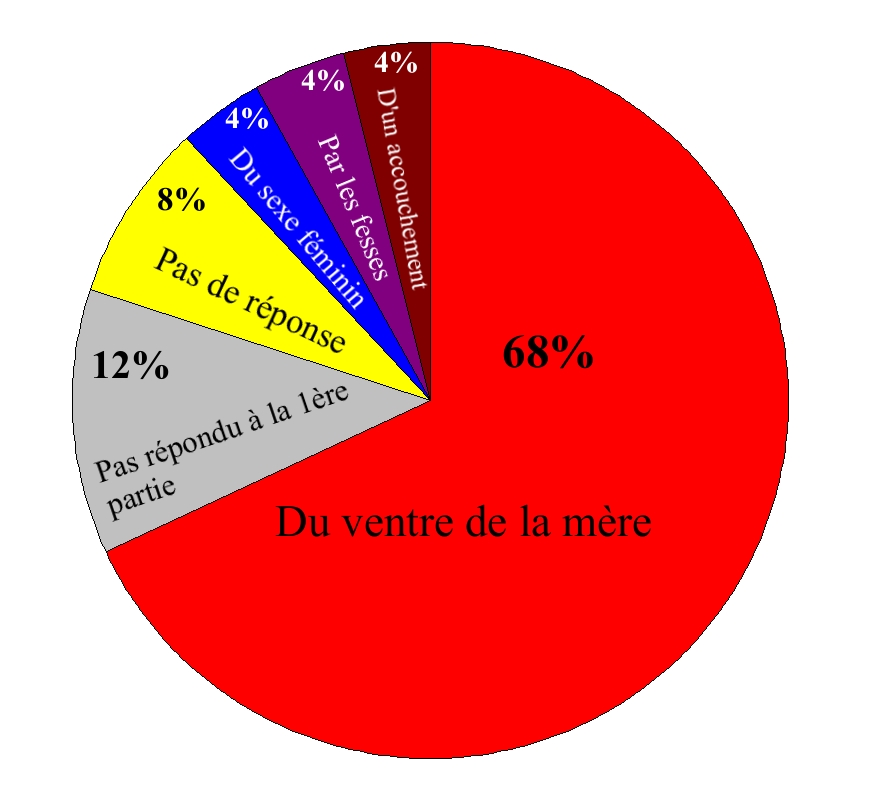

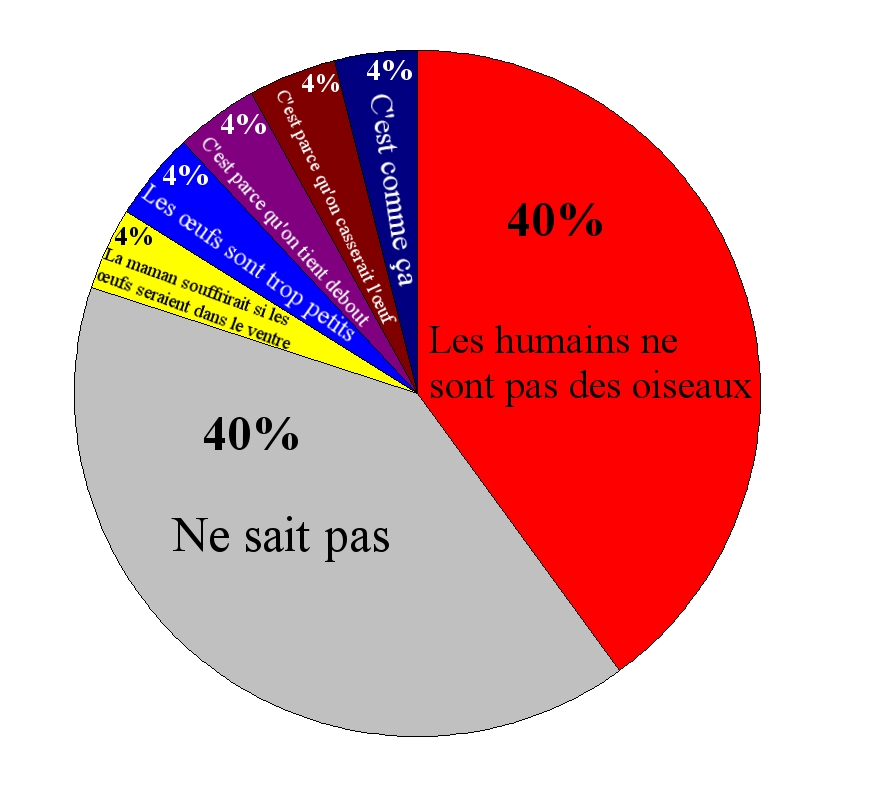

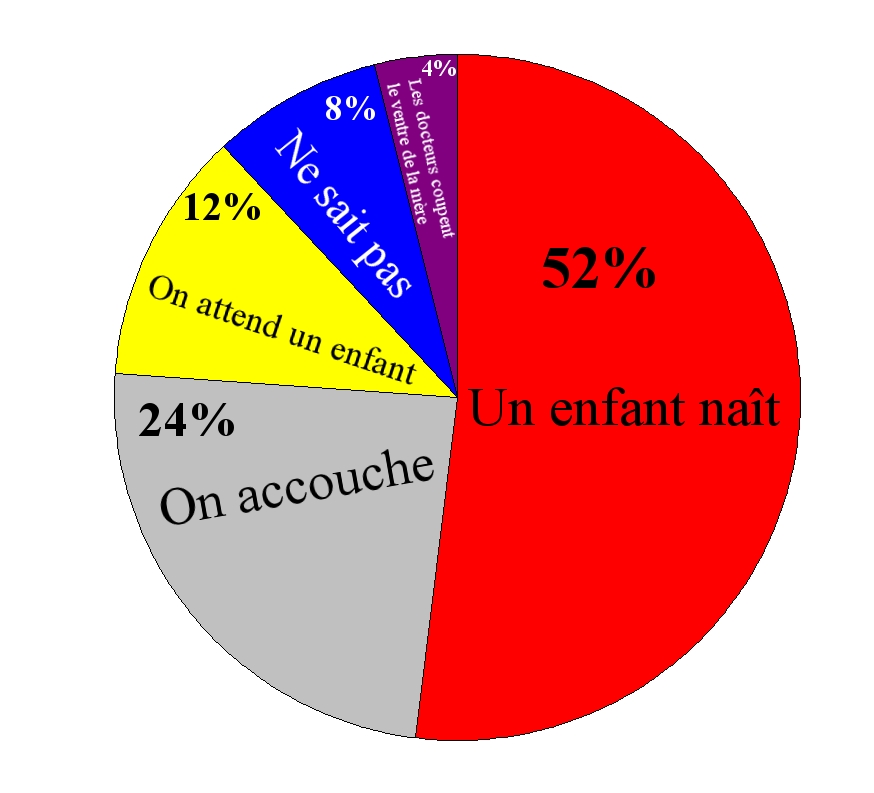

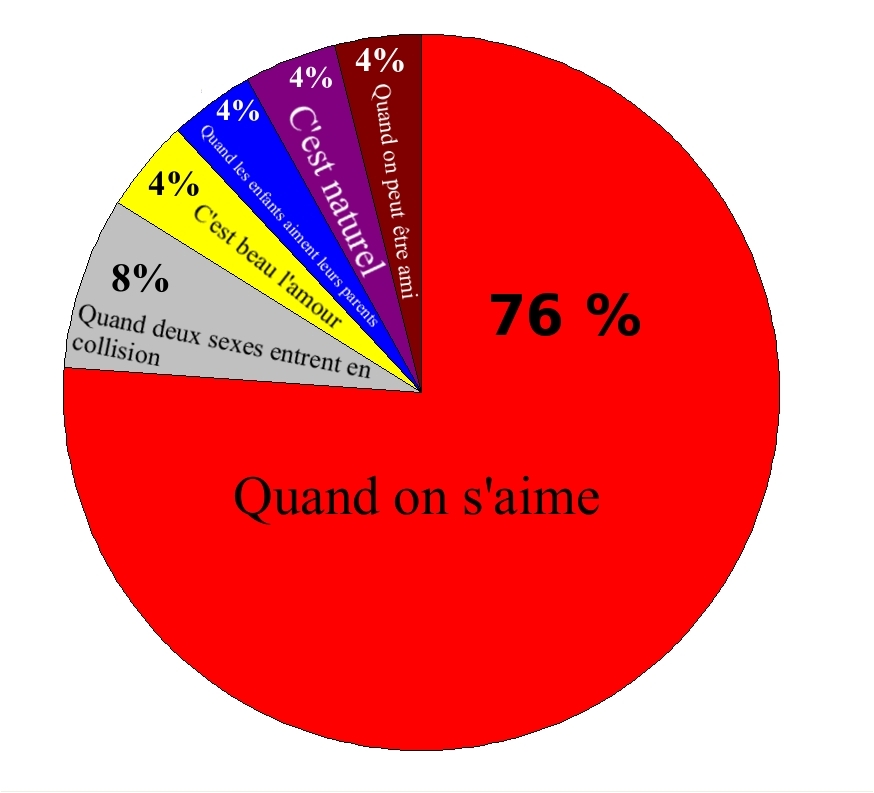

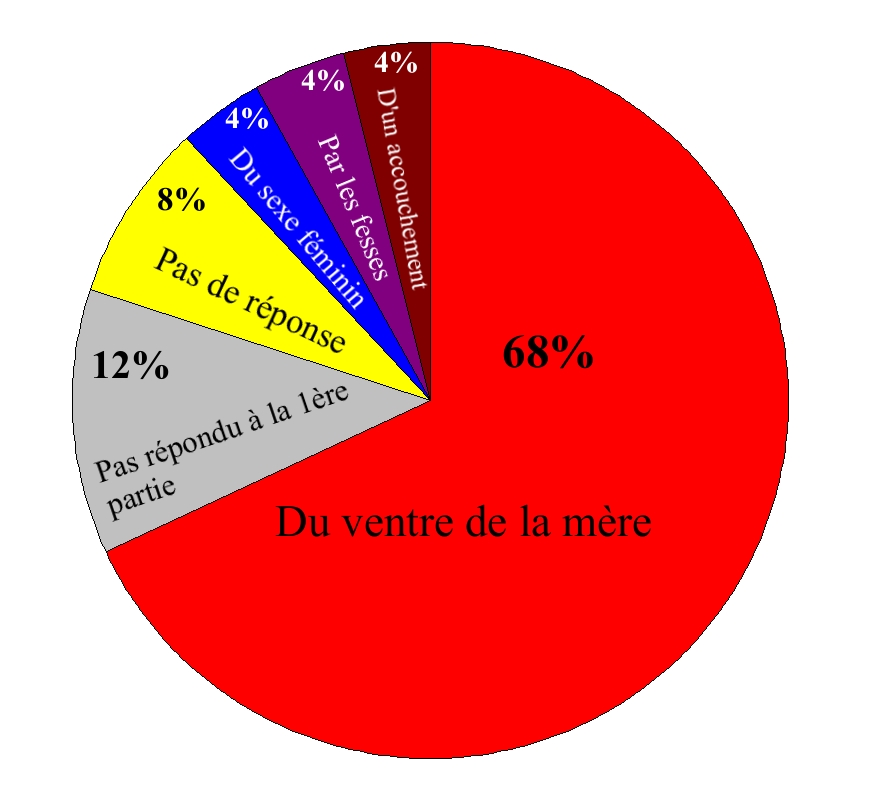

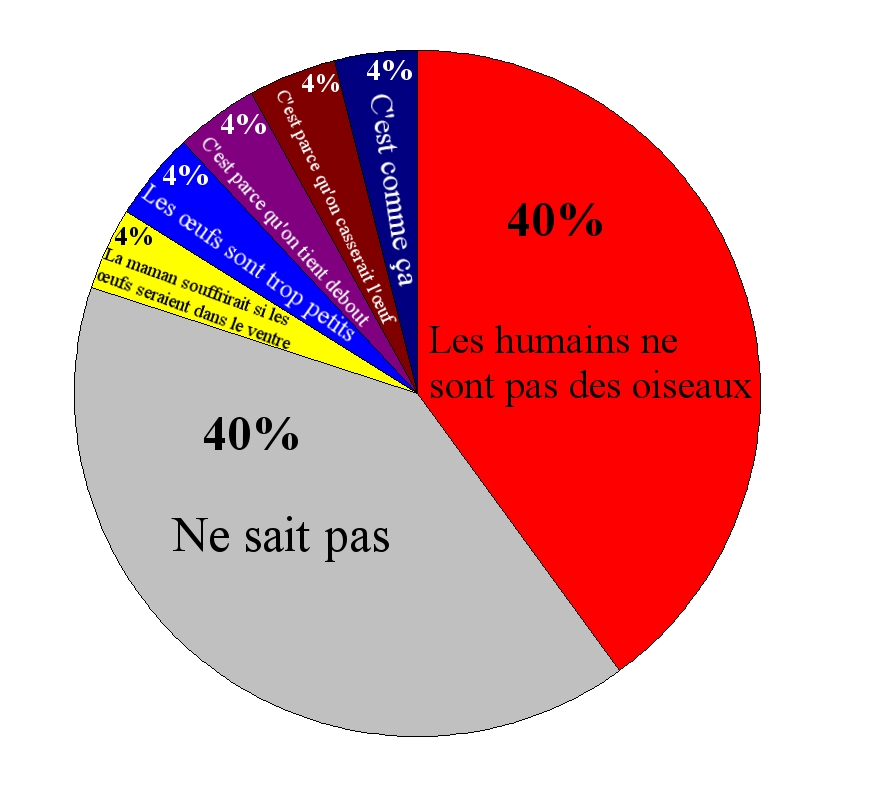

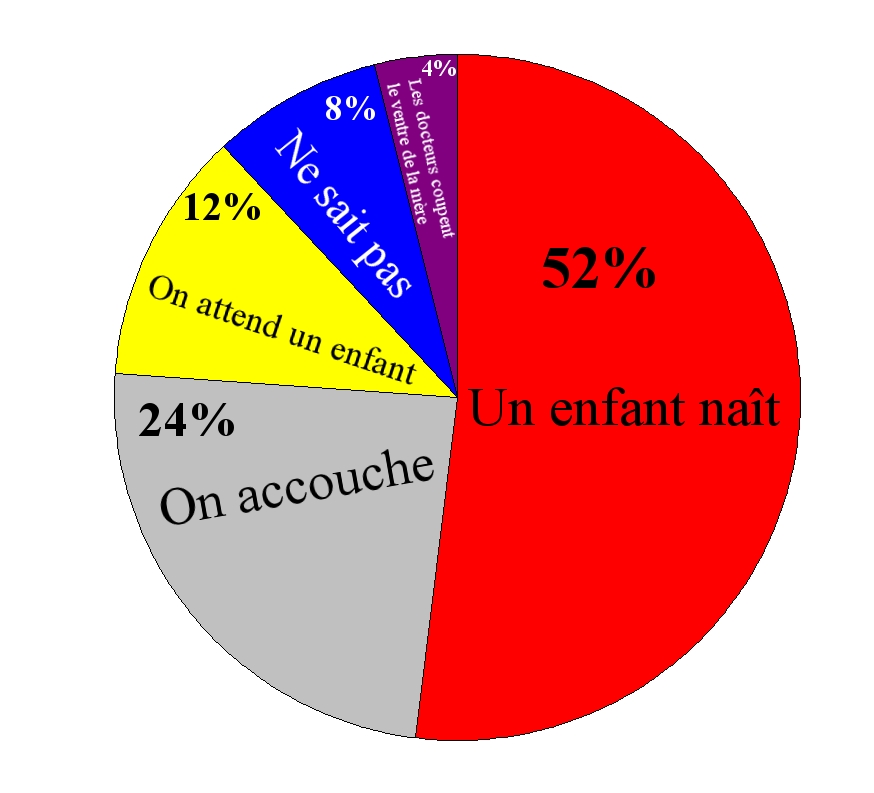

Pour pouvoir comparer l’évolution de l’apprentissage portant sur la sexualité, un questionnaire a été traité par des élèves de CE2 âgés de 8 à 9 ans, ainsi que par quelques élèves de 1ère. Il est composé de 8 questions.

Nos résultats se présentent sous la forme de "camemberts" dont les parts représentent un pourcentage.

Sachez que le choix des couleurs n’a aucune importance dans ces graphiques, elles n’ont été choisies que pour améliorer leur lisibilité.

Cliquez sur les aperçus de camembert pour les obtenir en taille réelle.

L’effectif total de la classe de CE2 est de 28. Seulement 25 élèves se trouvaient en cours lors de notre intervention.

Nous vous donnons la représentation numérique du pourcentage de réponse pour éviter tout calcul inutile :

4% représentent 1 élève

8% représentent 2 élèves

12% représentent 3 élèves

16% représentent 4 élèves

20% représentent 5 élèves

24% représentent 6 élèves

28% représentent 7 élèves

32% représentent 8 élèves

36% représentent 9 élèves

40% représentent 10 élèves

44% représentent 11 élèves

48% représentent 12 élèves

52% représentent 13 élèves

56% représentent 14 élèves

60% représentent 15 élèves

64% représentent 16 élèves

68% représentent 17 élèves

72% représentent 18 élèves

76% représentent 19 élèves

80% représentent 20 élèves

84% représentent 21 élèves

88% représentent 22 élèves

92% représentent 23 élèves

96% représentent 24 élèves

100% représentent 25 élèves

Question n°1

« Qu’est-ce que l’amour pour vous ? »

Cette question avait pour but d’observer leur interprétation du mot « amour ». En effet, ce terme peut signifier à la fois l’acte sexuel, tout comme le sentiment qu’éprouvent deux personnes attirées l’une vers l’autre.

Question n°2

« D’où viennent les bébés ? Comment est-on enceinte ? »

Les bébés viennent :

On devient enceinte :

Cette question nous permettait de savoir si élèves connaissaient réellement la provenance des bébés ainsi que la manière dont ils étaient conçus ou s’ils se fiaient à ce que l’on appelle des « légendes urbaines ».

Question n°3

« Pensez-vous que les adultes sont obligés d’avoir des enfants quand ils s’aiment ? »

Cette question aurait permis de savoir si, déjà à cet âge, les élèves connaissaient la notion de contraception. Les CE2 sont âgés entre 8 et 9 ans, ils entrent donc dans le public visé par l’Encyclopédie de la vie sexuelle 7 ans 9 ans qui aborde deux célèbres contraceptifs (la pilule ainsi que le préservatif).

Question n°4

« Savez-vous pourquoi les humains ne naissent pas dans des œufs ? »

Cette question pouvait déterminer si les CE2 établissaient une différence entre les naissances des espèces ovipares et vivipares. Y répondre permet d’évoquer le développement embryonnaire du futur bébé.

Question n°5

« Qu’est-ce qu’un accouchement ? »

Cette question n’avait pas forcément de but en particulier. Elle permettait tout de même de confronter les CE2 à un mot de vocabulaire lié à la sexualité et de voir s’ils arrivaient à le définir.

Question n°6

« Pourquoi dit-on qu’il faut une graine pour faire un enfant ? »

Cette question mettait en relation le spermatozoïde, moteur de la fécondation et de la procréation, ainsi que la petite graine, germe responsable de la création de la végétation. Elle permettait de voir si les élèves étaient capables de reconnaître en cette petite graine, le spermatozoïde.

Question n°7

« Quand les femmes sont enceintes, pourquoi ont-elles un gros ventre rond ? »

Cette question avait pour but de montrer si les élèves arrivaient à s’imaginer le développement fœtal à l’intérieur du ventre de la mère, ou du moins de voir s’ils savaient que le bébé est en perpétuelle croissance.

Question n°8

« Pourquoi seulement les femmes peuvent-elles avoir des enfants ? »

Cette question illustrait le fait que seule la femme possède un utérus contrairement à l’homme. Nous voulions observer si les élèves savaient que seulement la femme disposait des attributs (poche capable de contenir le bébé et de le nourrir tout au long de son développement, lait au sein).

Grâces à toutes les réponses données par les élèves de CE2 de l’école primaire de Notre-Dame à Mâcon, nous pouvons établir certaines choses.

Premièrement, on a pu constater que certaines réponses données étaient justes, ou alors très proches de la réalité. Ces élèves ont probablement reçu un début d’enseignement à la sexualité ou ont lu des livres portants sur le sujet.

Ensuite, on pouvait noter qu’un certain nombre de copies étaient en partie vierges. Ce manque de réponse peut s’expliquer par le fait que, contrairement à la première catégorie, ceux-ci n’ont pas encore étudié le thème de la sexualité.

Et dernièrement, que certaines réponses peuvent paraître incohérentes voire irréalistes, mais cela peut s’expliquer du fait que les jeunes élèves aient entendues des choses à propos de la sexualité qui sont sorties de leur contexte.

Ces trois catégories permettent d’affirmer qu’à cet âge, l’éducation sexuelle ne concerne pas encore tout le monde. Certains ont débuté leur apprentissage, tandis que d’autres n’ont pas encore commencé, ou alors se fient à des informations qui concerne ce grand thème mais pas le sujet de nos recherches. Nous pouvons personnellement confirmer ce dernier argument. Lors de notre intervention pour nous permettre d’introduire notre questionnaire au sein de cette jeune classe, nous avons oralement demandé aux élèves ce qu’ils connaissaient à propos de la sexualité. L’un d’eux nous a répondu que « C’est quand on est homosexuel ». Ceci n’est pas faux, car l’homosexualité est bien englobée dans le thème de la sexualité, mais elle ne concernait pas ce que l’on cherchait ici.

Ce même questionnaire a été traité par quatre élèves de 1ère. Pour couvrir leur anonymat, ils portent en guise de nom les lettres A, B, C et D. Cliquez ici pour obtenir le tableau regroupant leurs réponses.

Passons désormais à l'étude des questions présentes dans les livres L'ENCYCLO de la vie sexuelle 4-6 ANS, Le Guide du Zizi Sexuel, et les Questions d'Ados. Nous allons vous montrer de part les différences de vocabulaire comment la réponse à une question posée peut-être vulgarisée selon le public à qui elle est destinée. Voici dès à présent une série de questions tirées de ces trois sources, suivies de l'explication fournies dans ces ouvrages et enfin les réponses que NOUS avons rédigées, sans vulgarisation.

Pour les questions de L'ENCYCLO de la vie sexuelle 4-6 ANS le texte en bleu marine représente le teste tiré de l'encyclopédie, et le texte en vert nos explications.

Pour les questions du Guide du Zizi Sexuel le texte en bleu est le texte tiré de l'ouvrage, le texte en marron la réponse que nous avons apportée.

Pour les questions de Questions d'ados.

Commençons tout d'abord par les plus petits : la vulgarisation est réellement présente, et la notion d'amour beaucoup utilisée.

« Comment les bébés sortent-ils du ventre de leur maman ? »

ENCYCLO. 4-6 ans : Au bout de neuf mois, explique maman, le bébé est prêt à sortir. La maman se rend à la maternité où un docteur va surveiller que tout se passe bien. Le bébé sort du ventre de sa maman par le vagin. Elle l’aide en poussant très fort, puis on coupe le cordon ombilical. C’est l’accouchement.

Lycée : L'accouchement est la dernière phase de la fabrication d'un enfant. La période de gestation chez l'être humain est de neuf mois (la période nécessaire à la fabrication du nouvel être). La mère du futur enfant à des contractions, c'est-à-dire que le myomètre se ramasse en boule sur lui-même. Ces contractions ont pour but d'aider le fœtus à sortir par le vagin, et sont à terme douloureuses. (En comparaison avec les contractions pouvant survenir à partir du quatrième mois de grossesse). Le nouveau-né, fut jusqu'alors plongé dans le liquide amniotique et relié à sa mère par le cordon ombilical, qui est sectionné à la naissance.

« Mais comment les chatons sont arrivés dans le ventre de Camomille ? »

ENCYCLO. 4-6 ans : Les chatons de Camomille sont arrivés de la même façon que vous, répond papa qui explique alors : Sur terre, la plupart des animaux sont soit femelles, soit mâles. Une fille et un garçon ont tous les deux une tête, des bras et des jambes, ils mangent et dorment de la même façon, mais leur sexe et leur corps sont différents...

Lycée : Ces chatons ne sont pas arrivés par magie dans le ventre de la chatte Camomille ; effectivement, cette chatte s'est accouplée avec un mâle de la même espèce. Le pénis du mâle a pénétré le vagin de la femelle, afin de déposer du sperme à l'intérieur, et ces sécrétions ont permis la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. La fécondation est la fusion entre un élément mâle (ici le spermatozoïde) et un élément femelle (ici l'ovule) pour donner une cellule unique, l'œuf qui sera à l'origine de l'embryon. Chez les animaux, le passage de l'œuf à l'embryon s'appelle l'embryogenèse.

« Combien de temps le bébé reste-il dans le ventre de la maman ? »

ENCYCLO. 4-6 ans : Vous êtes restés neuf mois dans mon ventre, dit maman. C’est le temps qu’il faut pour que se développent un nez, une bouche, des oreilles et des jambes, et donc pour devenir un bébé.

Lycée : La cellule œuf se transforme tout d'abord, après la fécondation, en embryon. Ce corps embryonnaire va se développer afin d'adopter une forme plus « humaine », et devenir ainsi un fœtus. Tout d'abord, l'ovule est fécondé. Au bout de 30 heures, la cellule œuf va atteindre le stade de 2 cellules, puis de 4 cellules au bout de 45 heures, et enfin le stade de 8 cellules 60 heures après fécondation. Après 4 jours de division et de « migration » dans les trompes, le stade de Morula est atteint ; cet embryon débouche alors dans l’utérus. À ce moment, il présente l’aspect d’une petite mûre ; c’est la raison pour laquelle on l’appelle « morula ».

Au bout de 5 jours, la nouvelle phase est nommée « blastula », et au terme de 7 jours, à lieu la nidation. Ensuite, commence une réorganisation et une spécialisation des cellules de l’embryon ; c’est le stade « gastrula ». À ce moment, on distingue clairement plusieurs types cellulaires dans le corps embryonnaire. Celui-ci s’enfonce alors littéralement dans l’endomètre, la paroi de l’utérus qui le recouvre : c’est la nidation. Des cellules de l’embryon se multiplient et pénètrent dans l’endomètre. C’est ainsi que se forme le placenta. À partir de ce moment, l’embryon ne dépend plus exclusivement de ses propres réserves nutritives : il va recevoir les nutriments dont il a besoin par l’intermédiaire du sang maternel dans lequel baignent certaines de ses cellules. Le corps embryonnaire est alors devenu fœtus. La période de gestation de la femme est de 9 mois, nécessaires à la fabrication et au développement de ce dernier.

Les parents ont bien évidemment une influence génétique sur les traits et les caractéristiques génétiques du nouveau-né. Étant donné que les deux gamètes possèdent chacun la moitié des chromosomes paternels et maternels, leur fusion donnera naissance à un être diploïde, terme défini précédemment.

Voici dès à présent les questions tirées du livre de Zep et Hélène Bruller :

Comment ça marche, la contraception ?

Titeuf : Il existe plusieurs moyens de se protéger. Les filles peuvent prendre la pilule ou les garçons peuvent mettre un préservatif.

Lycée : Il existe de nos jours une large gamme de contraceptifs, pour femme comme pour homme. En effet, les adolescentes et les femmes ont recours à de nombreuses techniques de contraception, aux effets et aux modes d'action différents. Il y a tout d'abord le préservatif masculin, fin étui de latex que l'on déroule sur le pénis masculin en érection. Il est efficace à 95% lors d'une bonne utilisation, c'est le seul moyen avec le préservatif féminin d'éviter les MST (Maladies Sexuellement Transmissibles) et le Sida. Les spermatozoïdes ne peuvent atteindre le vagin de la femme, ils sont retenus dans le réservoir du préservatif. Le préservatif féminin lui, tapisse la paroi vaginale. Il empêche le passage du sperme vers l'utérus, et empêche ainsi la fécondation. C'est une gaine en polyuréthane munie d'un anneau souple aux deux extrémités.

Il y a ensuite la pilule, destinée aux femmes. C'est une association d'hormones proches de celles produites par les ovaires (oestrogènes et progestérone). Sa prise régulière bloque l'ovulation. La prise doit être quotidienne, il ne faut pas l'interrompre, et prendre ces pilules à heures fixes. C'est une contraception d'urgence.

Un autre moyen de contraception est le stérilet, ou DIU (" dispositif intra-utérin "). C'est un dispositif contraceptif inséré dans l'utérus.

Il existe deux types de DIU :

§ Les DIU au cuivre, mesurent 3,5 cm de long, ils ont le plus souvent la forme de la lettre "T", et sont en plastique, portant un ou plusieurs manchons de cuivre. Plus la surface de cuivre est grande, plus le DIU est efficace, car c'est le cuivre, qui est contraceptif : il rend les spermatozoïdes inactifs. Le DIU est inséré dans l'utérus par un médecin. Sa pose est très rapide (environ 2 minutes).

DIU ("stérilets") au cuivre disponibles en France en (2007) :

- TT 380 : 380 mm² (efficace pendant 10 ans)

- Gynelle 375 : 375 mm² de cuivre (efficace 5 ans)

- MLCu 375 : 375 mm² de cuivre (efficace 5 ans)

- NT 380 : 380 mm² (efficace 5 ans)

- UT 380 : 380 mm² (efficace 5 ans)

L'existence de deux tailles (" short " et " standard ") pour la plupart des DIU au cuivre est justifiée par le fait qu'une femme sans enfant (dont l'utérus est plus petit) peut parfaitement se faire poser un DIU. En France, un DIU est agréé pour être laissé en place 10 ans. Les autres DIU peuvent être laissés en place 5 ans.

- Le DIU hormonal contient une hormone progestative (lévonorgestrel) délivrée en petite quantité pendant cinq ans. Cette hormone a plusieurs effets :

* un effet contraceptif : elle épaissit les sécrétions du col ("entrée" de l'utérus) et les rend infranchissables par les spermatozoïdes.

* un effet thérapeutique : le DIU hormonal diminue la durée et le volume des règles ainsi que les contractions douloureuses qui les accompagnent ; certaines utilisatrices n'ont d'ailleurs pas de règles pendant 5 ans, ce qui est sans danger pour la santé ou la fertilité.

Ensuite, il y a les spermicides. Sous forme d'ovules, de crèmes (gelées, mousses) ou d'éponges insérés au fond du vagin. On peut les utiliser seuls ou, de préférence, en association avec une méthode " barrière " (préservatif masculin ou féminin, diaphragme, cape cervicale). Ils ont pour but comme leur nom l'indique de détruire les spermatozoïdes. L'éponge fournie sert à absorber le sperme.

Il y a de plus l'implant. L’implant contraceptif libère régulièrement une hormone qui bloque l'ovulation. De plus, l'implant entraîne une modification de la glaire cervicale qui gêne l'avancée des spermatozoïdes. Il s'agit d'un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de diamètre. L'implant contraceptif est placé sous la peau, sur la surface interne du bras. Après sa pose, il est efficace trois ans.

La contraception d'urgence : elle constitue une méthode de rattrapage à utiliser après un rapport sexuel, ou en cas d'échec (oubli de pilule, rupture de préservatif) ou d'absence de contraception. Elle se présente sous forme d'un comprimé, une dose unique de lévonorgestel qui est un progestatif. Ce médicament agirait en bloquant temporairement ou en retardant l'ovulation suffisamment pour que les spermatozoïdes ne puissent provoquer une grossesse. Il faut prendre le comprimé le plus tôt possible car son efficacité diminue avec le temps. Il est possible de le prendre jusqu'à 72 heures (3 jours) après un rapport sexuel non ou mal protégé.

Le diaphragme et la cape cervicale (en latex ou en silicone tous les deux sont des protections qui se glissent dans le vagin, au contact du col de l'utérus, pour empêcher le passage des spermatozoïdes vers l'intérieur de l'utérus. Ils peuvent être posés au moment du rapport sexuel mais aussi jusqu'à deux heures avant le rapport sexuel. Ils doivent être utilisés en association avec les spermicides pour une meilleure efficacité. Le diaphragme et la cape peuvent être réutilisés plusieurs fois. Ceux-ci doivent être laissés en place pendant 8 heures après le rapport sexuel (et retirés au plus tard dans les 24 heures qui suivent le rapport).

L'anneau vaginal est un anneau flexible en plastique poreux qui contient une association d'hormones (estrogène + progestatif), comme une pilule combinée. On l'insère au fond du vagin et à la chaleur du corps, les hormones diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang. L'anneau est efficace pendant trois semaines.

Le patch contraceptif est un timbre qui se colle sur la peau et qui contient une association similaire à celle d'une pilule combinée. Les deux hormones (éthynil-estradiol et le progestatif) pénètrent dans le sang à travers la peau.

Comment on fait un bébé ?

Titeuf : Le bébé est fait grâce à la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule.

Lycée : Le bébé est fait à la suite d'une pénétration, grâce à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. L'ovule et le spermatozoïde sont dits « haploïdes » c'est-à-dire qu'ils ne possèdent que la moitié du code génétique soit du père (dans le spermatozoïde) soit de la mère (dans l'ovule) et l'enfant qu'ils engendrent ne possèdera que la moitié du génotype de chacun de ses parents.

Les gamètes mâle et femelle doivent fusionner, afin que les informations contenues dans leur noyau s'assemblent pour créer un être « diploïde », donc qui possède tous les chromosomes. Les gènes jouent donc un rôle dans la fabrication de l'enfant puisque c'est eux qui donneront une unité d'informations à l'enfant. Ils comportent des informations génétiques propres à un individu, mais que l'on pourra retrouver ou non chez la descendance de celui-ci.

C'est quoi, les testicules ?

Titeuf : Sous le zizi des garçons se trouvent les bourses qui contiennent les testicules en forme d'œuf où sont fabriqués les spermatozoïdes.

Lycée : L'appareil génital masculin est composé de multiples éléments. Il comporte entre autres les testicules, dans lesquels sont fabriqués les spermatozoïdes. Ces testicules renferment quant à eux environ 200 à 300 "lobules testiculaires" ; comportant eux-mêmes un à quatre tubes séminifères. Chaque testicule admet environ 500 tubes séminifères, entourés d'un tissu conjonctif contenant les cellules de Leydig. À l'intérieur de ces tubes se déroule en continue la production de gamètes mâles. Elle s'effectue de manière dite « centripète », c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont fabriqués d'abord en périphérie des tubes, en se rapprochant du centre du tube.

Les cellules de Leydig, ou cellules interstitielles, fabriquent une hormone, la testostérone. Celle-ci agit sur les organes constitués de cellules « cibles », qui disposent de récepteurs spécifiques à la testostérone, c'est-à-dire que lorsque les récepteurs des tubes séminifères détectent une présence hormonale, ici la testostérone, ils catalysent la production de spermatozoïdes, donc l'accélèrent. On phénomène est appelé « spermatogenèse ».

Ces testicules sont donc indirectement les berceaux de la vie, la base de la procréation, car sans eux il n'y aurait pas de spermatozoïdes, donc pas de transmission des informations génétiques.

Pour finir, voici les questions destinées aux 15-18 ans, avec lesquelles les réponses ne sont plus vulgarisées :

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/INPESquestAdo.pdf => « Questions d'ados »

La Contraception

Questions d'Ados : La contraception, c’est l’ensemble des moyens qui permettent à une fille et un garçon d’éviter une grossesse après une relation sexuelle. Lorsque l’on souhaite un enfant, il suffit d’arrêter de l’utiliser. En France, la contraception est libre et délivrée de manière anonyme et gratuite (pour tous les adolescents) dans les centres de planification familiale. Le choix d’un moyen de contraception est une affaire individuelle qui nécessite un dialogue avec un médecin généraliste ou gynécologue. Ce

dialogue est confidentiel. Le contraceptif le plus utilisé aujourd’hui est la pilule. Elle est très efficace si la prise est quotidienne et à heure fixe.

Le stérilet (ou dispositif intra-utérin), petit objet en plastique placé par le médecin dans l’utérus, est une méthode fiable car il n’y a pas de risque d’oubli. Pour se faire prescrire une contraception, il n’est pas obligatoire d’avoir un examen gynécologique. Par la suite, le suivi gynécologique régulier est important pour évaluer si la

méthode vous convient et parler de prévention et de dépistage des IST avec votre médecin. Quel que soit le moyen utilisé (pilule, implant, patch, stérilet...), il est important d’y associer un préservatif pendant les premiers mois d’une relation et tant que les deux partenaires n’ont pas les résultats des tests de dépistage du VIH/sida et des autres IST.

L’implant contraceptif est un petit bâtonnet en plastique inséré sous la peau du bras

sous anesthésie locale et qui est efficace trois années d’affilée. Il a les mêmes avantages que la pilule et libère du souci quotidien de l’oubli du comprimé.

Le patch contraceptif est un patch à coller soi-même sur la peau une fois par semaine pendant 3 semaines chaque mois. C’est un moyen de contraception facile à utiliser et efficace pour celles qui ont tendance à oublier la pilule.

L'anneau vaginal est un anneau souple à placer soi-même dans le vagin, simplement, comme un tampon. On le laisse en place pendant 3 semaines. C'est un moyen de contraception hormonale efficace qui permet d'éviter les oublis. Aucune de ces méthodes contraceptives ne protège du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles. Les préservatifs masculins et féminins sont des contraceptifs efficaces s’ils sont bien utilisés et ce sont surtout les seuls moyens de se protéger des IST et du VIH/sida. Ils sont à usage unique.

Lycée : Il nous sera inutile pour cette question de répondre avec nos mots, car nous avons déjà traité ce sujet auparavant, par rapport aux questions présentes dansLe Guide du Zizi Sexuel. Nous pouvons allègrement observer ici, que « Questions d'Ados », destiné à un public de 15 à 18 ans, prend en compte tous les moyens de contraception que nous avons pu aborder jusqu'à présent dans ce TPE ; sans omission. Nous pouvons donc dire que le barrage à la connaissance approfondie que constituait la vulgarisation, est désormais à cet âge abattu.

C’est comment le sexe d’une fille ?

Questions d'Ados : Le sexe féminin est constitué de la vulve et du vagin. La vulve, c’est l’ensemble des organes génitaux externes. Elle est composée des grandes lèvres et des petites lèvres qui, en avant, forment le capuchon du clitoris, organe essentiel de la jouissance. Dessous, se trouve l’entrée du vagin. Les lèvres, le clitoris et le vagin peuvent avoir des formes et des tailles différentes selon les filles. Il est possible pour découvrir son sexe de le regarder à l’aide d’un miroir.

Lycée : Le sexe féminin est composé du vagin, lieu de la pénétration, ainsi que de la vulve : les grandes et petites lèvres, le clitoris. De plus, on trouve à l'intérieur du corps l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. Bien évidemment, la taille du sexe féminin - en l'occurrence le vagin et les composants de la vulve - peut varier selon les individus, de même que chez les hommes. Le clitoris est l'organe érectile de l'appareil sexuel féminin (il peut se gonfler, se durcir par exemple), il est très sensible.

Comme vous avez pu le remarquer, c’est à partir du moment où l’on répond aux questions des livres destinés aux plus jeunes que les plus grandes différences frappent. Le vocabulaire est totalement différent, et fait plutôt partie d’un lexique lié à l’enfance. Les schémas quant à eux, rencontrent ce même phénomène.

Par contre, lorsque l’on compare nos réponses et celles données dans Question d’Ado, il n’y a a presque pas de différence. Le vocabulaire utilisé est similaire tout comme les explications.

On peut donc en conclure que d’après ces différences, il existe bel et bien une simplicité dans les explications chez les 4-6 ans, 7-9 ans et autres jeunes adolescents. L’évolution des explications illustre donc bien la vulgarisation différenciée de la sexualité selon l’âge des mineurs visés.

On a pu apercevoir dans cette seconde partie une nette évolution dans le vocabulaire, les schémas ainsi que les questions posées par les élèves. Plus l’âge est avancé, plus celles-ci sont poussées, on assiste donc là aussi à une vulgarisation, car les jeunes apprennent progressivement toutes les notions propres à la sexualité. Le fait que par exemple Titeuf semble plus attractif est simplement expliqué par l’absence de notion extrêmement compliqués dans son œuvre. Même chose avec les CE2, leurs réponses ne sont pas encore assez pointues, ou ne connaissent pas les réponses car ils ont soit reçu une très légère éducation sexuelle, soit aucune.